Warga, Hak, dan Kuasa di Sebuah Desa

Di tengah bentangan alam dan suara alam yang lembut, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga ruang kehidupan spiritual yang membentuk relasi antara manusia, alam, dan yang ilahi. Dalam filosofi Wiwitan Kamulyan Sekala Niskala, desa merupakan pusat harmoni antara unsur dunia nyata (sekala) dan dunia tak kasat mata (niskala). Dalam jalinan ini, konsep warga, hak, dan kuasa menjadi tiga unsur utama yang saling menghidupi.

1. Warga: Subyek Hidup yang Sadar dan Sakral

Warga dalam pandangan tradisi desa tidak hanya dipahami sebagai manusia biologis atau administratif. Dalam banyak kebudayaan Nusantara, warga dipandang sebagai bagian dari semesta, sebagaimana diungkapkan oleh Jero Mangku Wayan Sudira, tokoh adat Bali:

“Warga itu titah Tuhan. Dia tidak hanya punya nama di KTP, tapi juga punya tempat di jagat rohani. Maka kelakuan warga, kalau buruk, bisa mengganggu keseimbangan desa secara niskala.”

Antropolog Clifford Geertz dalam studinya mengenai desa Jawa menyebutkan bahwa warga desa memelihara struktur moral kolektif. Hubungan antarwarga bersifat gotong royong dan berbasis nilai, bukan sekadar transaksi. Dengan kata lain, warga adalah penjaga nilai, bukan hanya penerima layanan.

2. Hak: Hak Hidup yang Melekat dan Mengikat

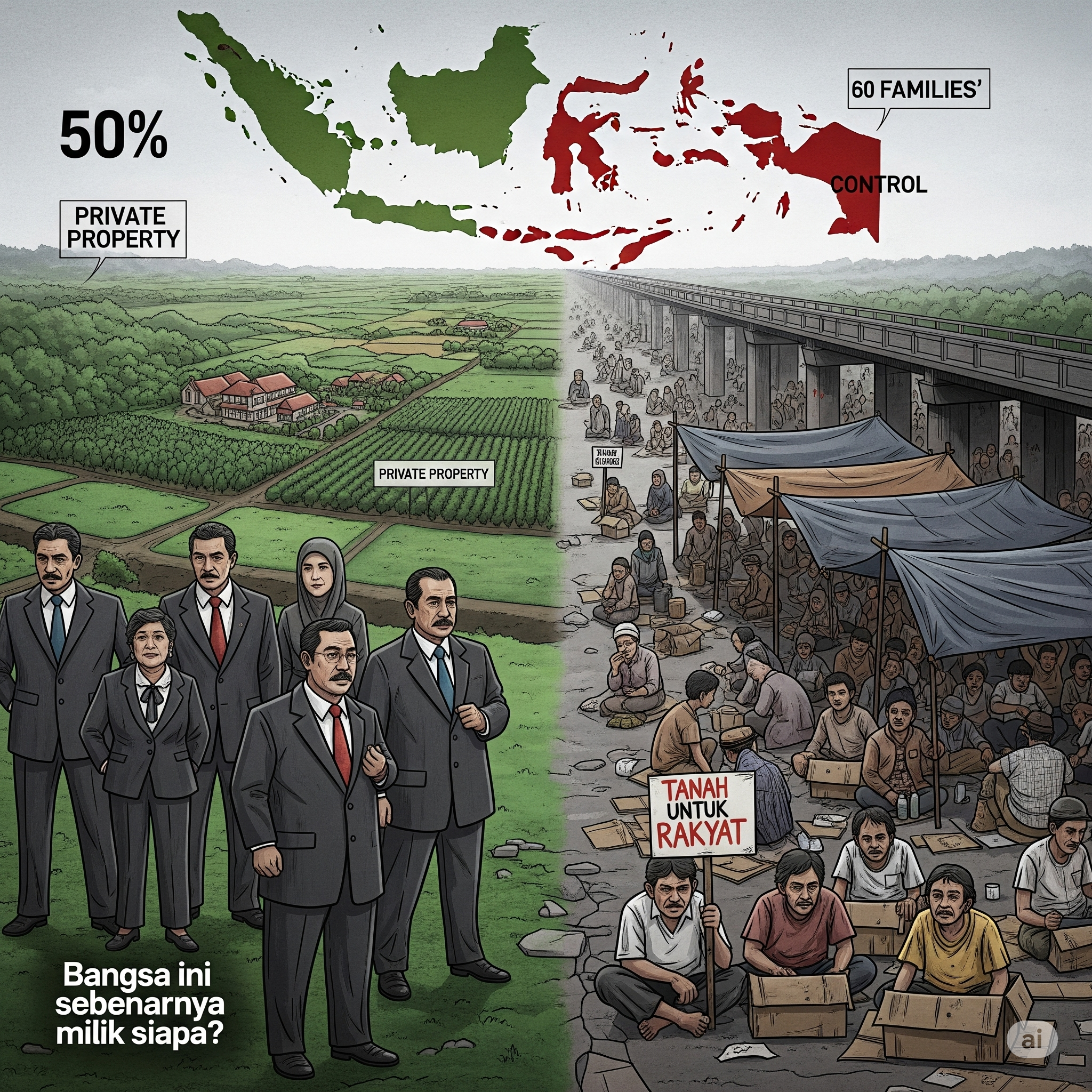

Hak dalam pandangan adat tidak pernah terpisah dari tanggung jawab. Dalam masyarakat adat Sunda Wiwitan, hak untuk mengelola lahan bukanlah hak milik absolut, melainkan hak pakai dalam batasan moral dan spiritual. Seorang tokoh adat Sunda, Abah Ugi Suganda, menyatakan:

“Hak itu bukan bebas semaunya. Kami percaya tanah itu Ibu. Maka memakai tanah, ya harus dengan rasa hormat, harus dengan doa dan laku.”

Data etnografis dari peneliti Koentjaraningrat menunjukkan bahwa dalam masyarakat desa tradisional di Jawa, hak diwariskan bersama nilai kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam, sumber daya air, dan struktur sosial. Hak bukan sekadar kebebasan, tetapi bentuk amanah.

3. Kuasa: Bukan Menguasai, Tapi Mengayomi

Dalam pemahaman tradisional, kuasa atau wewenang selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan batin. Pemimpin desa atau tokoh adat yang memegang kuasa dipilih bukan karena kekuatan politik, tapi karena pengakuan spiritual dan moral dari warga.

Sebagaimana disampaikan oleh Mbah Surip Daryatmo, juru kunci di lereng Gunung Lawu:

“Yang punya kuasa itu bukan yang punya suara terbanyak, tapi yang paling bisa menahan diri, paling bisa ngudari masalah tanpa nambah masalah.”

Hal ini diperkuat dalam studi antropolog James C. Scott tentang moral economy, di mana kuasa dalam masyarakat desa berfungsi untuk melindungi subsistensi warga, bukan mengeksploitasi mereka. Pemimpin adat yang menyalahgunakan kuasa akan mendapat sanksi niskala berupa gangguan dari leluhur atau ketidakharmonisan di masyarakat.

4. Hubungan Warga, Hak, dan Kuasa: Sistem Kehidupan Berkelanjutan

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, keterkaitan antara warga, hak, dan kuasa terwujud dalam banyak bentuk. Misalnya dalam musyawarah desa, semua warga diberi ruang untuk bicara. Keputusan diambil berdasarkan mufakat, bukan mayoritas suara semata. Ini mencerminkan filosofi mufakat dalam sekala dan restu leluhur dalam niskala.

Dalam masyarakat Adat Baduy, misalnya, pengambilan keputusan dilakukan oleh Pu’un (pemimpin adat spiritual) dengan mendengarkan bisikan alam dan memperhitungkan tanda-tanda gaib. Semua keputusan diambil dengan keyakinan bahwa:

“Nu ngatur téh lain manusa hungkul, tapi oge Gusti jeung karuhun”

(Yang mengatur bukan hanya manusia, tapi juga Tuhan dan leluhur)

Prinsip ini sejalan dengan falsafah Wiwitan Kamulyan, bahwa kebijakan yang hanya mempertimbangkan logika tanpa rasa, akan timpang.

5. Keseimbangan Sekala dan Niskala: Pilar Desa yang Tangguh

Desa yang kuat bukan hanya punya infrastruktur, tapi juga struktur batin. Pak Mangku Lingsir, seorang sesepuh di Karangasem, Bali, menyatakan bahwa:

“Kalau pembangunan jalan tak disertai upacara, tanah bisa marah. Hujan tak menentu, tanaman tak tumbuh. Itu tanda keseimbangan sekala-niskala terganggu.”

Bahkan dalam berbagai komunitas adat, termasuk di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, sebelum membuka lahan atau membangun fasilitas publik, dilakukan dulu ritual permisi kepada roh penjaga tanah. Ini bukan kepercayaan buta, tapi bentuk etika ekologis dan spiritual agar pembangunan tidak melanggar alur harmoni semesta.

Dalam konteks modern, ini bisa dimaknai sebagai perlunya pembangunan berkelanjutan yang menghormati nilai lokal. Tanpa itu, pembangunan bisa menghasilkan konflik sosial, degradasi lingkungan, bahkan bencana.

6. Penutup: Menuju Desa yang Memuliakan Semua Jiwa

Masyarakat desa yang hidup dalam filosofi Wiwitan Kamulyan Sekala Niskala adalah masyarakat yang sadar bahwa hidup bukan hanya tentang sekarang, tetapi juga tentang masa lalu dan masa depan. Tentang yang terlihat dan yang tidak. Tentang manusia dan semesta.

Kutipan Frans Magnis-Suseno, filsuf Indonesia, sangat tepat untuk menutup refleksi ini:

“Kebijaksanaan lokal bukan hal mistik yang irasional. Justru di situlah letak akar moral bangsa ini. Kita harus kembali belajar dari desa, dari nilai adat, dari harmoni hidup yang sudah ribuan tahun menjadi pondasi Nusantara.”

Maka, desa bukan hanya bagian dari peta wilayah, tapi bagian dari ruh bangsa. Dan warga desa bukan hanya statistik penduduk, tapi pemilik hak hidup yang penuh martabat. Kuasa adalah tanggung jawab yang sakral, bukan alat dominasi. Semuanya menyatu dalam harmoni — dalam sekala dan niskala — menuju satu tujuan utama: kamulyan, kemuliaan hidup bersama.

Posting Terbaru

Sound Horeg: Meriah, tapi Jangan Kebablasan

22 Jul 2025 13:32

"Koperasi dan Komplotan": Ketika Ajaran Jawa Dilupakan

17 Jul 2025 01:08

Dahana Murwakala: Kawula Angkat Sabda — Tafsir Kosmologis dan Kebudayaan

13 Jul 2025 07:10

Opak Gambir Khas Kediri: Cita Rasa Tradisional yang Melegenda

09 Jul 2025 00:50

Revolusi Sudah Usang, Mari Kita Ikhlas dan Lembur!

08 Jul 2025 01:16

Desa Kita yang Hebat, Tapi Kita Tak Tahu Apa-Apa

01 Jul 2025 03:21

Aku Diam, Mbah: Menanti Tamparan untuk Bangkitnya Desa

15 Jun 2025 01:15