Tanah untuk Siapa? Pandangan Filsafat Jawa Kuno tentang Keadilan dan Kepemilikan

Isu ketimpangan penguasaan lahan bukan hanya soal hukum modern dan statistik ekonomi. Dalam kebudayaan Jawa kuno, tanah bukan sekadar aset—ia adalah bagian dari keseimbangan kosmis (keseimbangan jagad), yang pengelolaannya diikat oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial. Tulisan ini mengkaji nilai-nilai luhur yang tercermin dalam karya-karya klasik Jawa mengenai keadilan agraria dan kepemilikan bersama.

Filsafat Tanah dalam Pandangan Jawa Kuno

Dalam pandangan tradisional Jawa, tanah atau buwana alit bukanlah milik individu secara mutlak, melainkan titipan dari alam dan leluhur (karuhun) yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Prinsip ini terangkum dalam ajaran kosmologis manunggaling kawula lan Gusti, yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

“Sapa ngrebut duweke liyan, temah pinanggih sangsara ing urip lan sawisé urip.”

(Barangsiapa merebut milik orang lain, niscaya akan menemui penderitaan dalam hidup dan setelahnya.)

— Serat Wulangreh, Pupuh IV, Sri Mangkunegara IV

Kutipan dari Serat Wulangreh, salah satu karya moralistik dari abad ke-19, menunjukkan bahwa keserakahan atas tanah dan milik orang lain dianggap sebagai sumber ketidakseimbangan hidup (dur angkara). Kepemilikan tanah idealnya disertai welas asih dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

Kepemilikan dan Etika Sosial dalam Serat Kalatidha

Ranggawarsita, pujangga terakhir dari Keraton Surakarta, dalam Serat Kalatidha (abad ke-19), menggambarkan zaman yang penuh ketidakadilan, di mana para penguasa tak lagi memikirkan rakyat kecil:

“Zaman edan, yen melu edan ora tahan. Nanging yen ora melu edan, ora keduman.”

(Zaman gila, ikut gila tak tahan. Tapi kalau tak ikut gila, tak kebagian.)

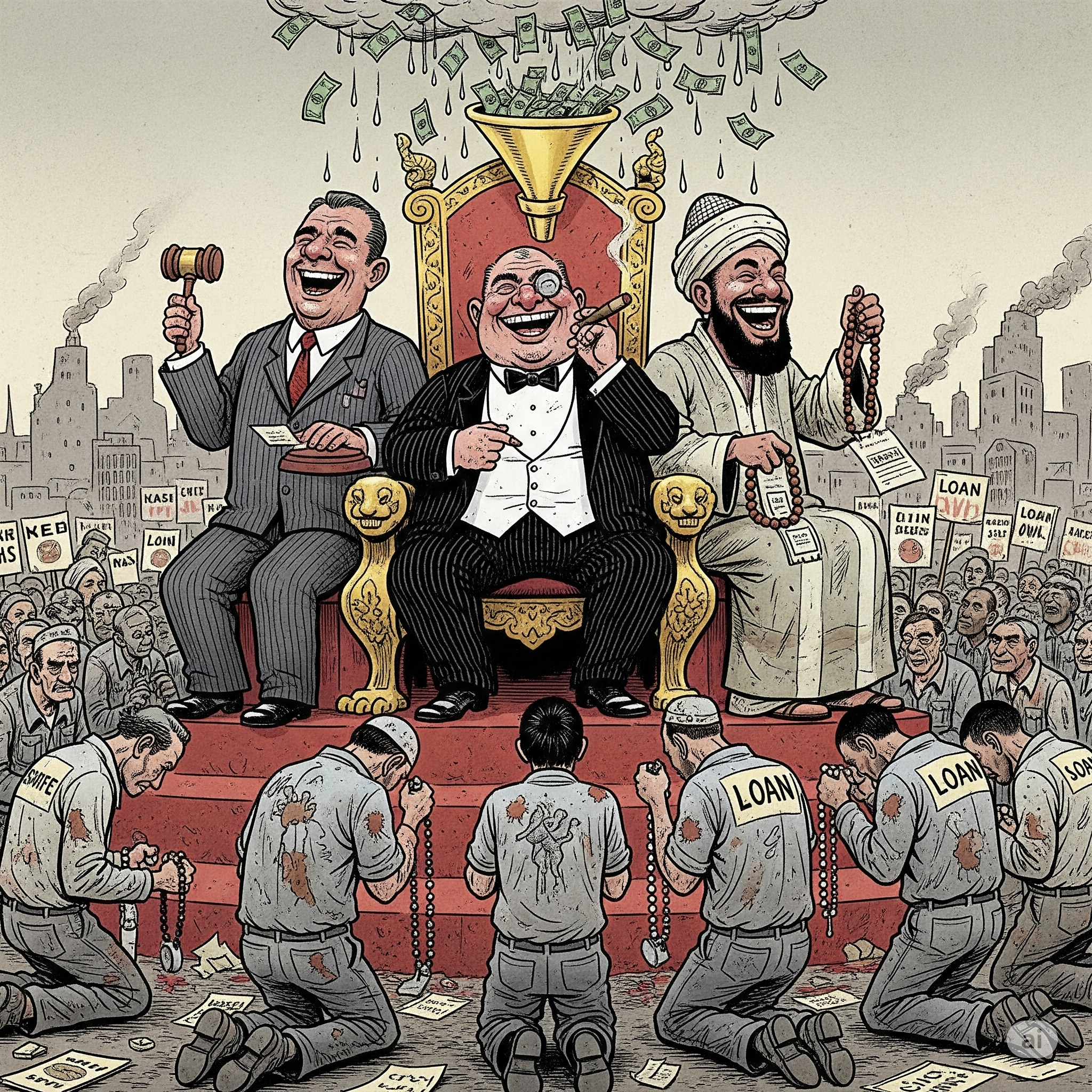

Ungkapan ini mencerminkan kegelisahan moral terhadap sistem sosial yang timpang, termasuk dalam soal distribusi kekayaan dan tanah. Dalam konteks modern, kutipan ini seolah menggambarkan ironi saat lahan-lahan subur jatuh ke tangan segelintir elite, sementara rakyat dipaksa "tidur di kolong jembatan" atas nama pembangunan.

Tanah sebagai Wujud Laku Spiritual

Falsafah Jawa kuno memandang tanah tidak sekadar dari sisi materi, tetapi sebagai bagian dari proses spiritual manusia. Dalam Serat Tripama, seorang ksatria tidak dinilai dari seberapa luas tanah yang ia kuasai, melainkan dari seberapa adil dan bijak ia mengelolanya.

“Yen dados ing pangarsa, kudu tirta ing tapa brata.”

(Siapa pun yang menjadi pemimpin, wajib bersih dalam laku dan batin.)

Penguasaan tanah dalam ajaran ini bukan hak, melainkan amanah. Maka, pemimpin yang menumpuk lahan demi kepentingan pribadi sejatinya telah melanggar etika ksatria dan merusak tatanan harmoni jagad.

Refleksi: Ajaran Lama, Masalah Modern

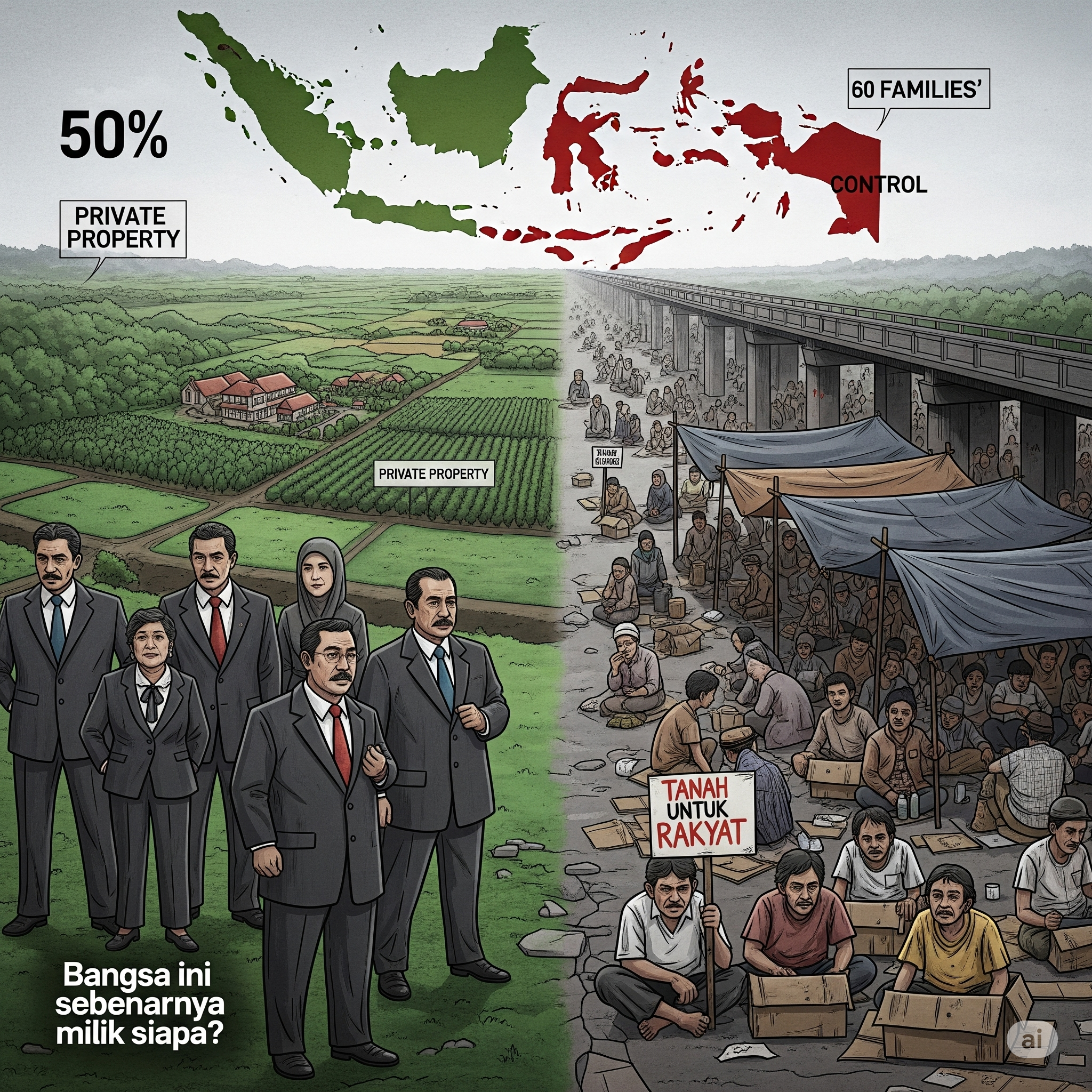

Hari ini, ketika hampir 50% tanah Indonesia dikuasai oleh hanya sekitar 60 keluarga, masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari cita-cita luhur ajaran Jawa. Ketimpangan lahan bukan hanya masalah sosial, tapi krisis moral.

Filsafat Jawa kuno, melalui serat dan tembang, telah memberi peringatan jauh sebelum statistik dan hukum modern lahir: bahwa tanah adalah milik bersama, dan penguasaan berlebihan atasnya hanya akan membawa kerusakan spiritual dan sosial.

Penutup

Dalam dunia yang terus bergerak maju, nilai-nilai lama tidak harus ditinggalkan. Justru, kebijaksanaan dari masa lalu bisa menjadi pijakan untuk menata masa depan yang lebih adil. Jika para leluhur Jawa dahulu bisa menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, maka sudah semestinya generasi hari ini melanjutkan semangat itu—bukan dengan rakus, tapi dengan eling lan waspada.

“Ngono ya ngono, ning aja ngono.”

(Begitulah hidup, tapi jangan keterlaluan.)

Referensi:

- Serat Wulangreh – Sri Mangkunegara IV

- Serat Kalatidha – Ranggawarsita

- Serat Tripama – Radyapustaka Museum

- Kitab Undang-Undang Agraria Tradisional Jawa Kuna

- Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

- https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/07/14/miris-hampir-seluruh-lahan-di-indonesia-dikuasai-60-keluarga-tersebar-lewat-nama-perusahaan

- https://youtu.be/6psnF7qPs0k?si=B0IyOZRvp1zmBv1V

Posting Terbaru

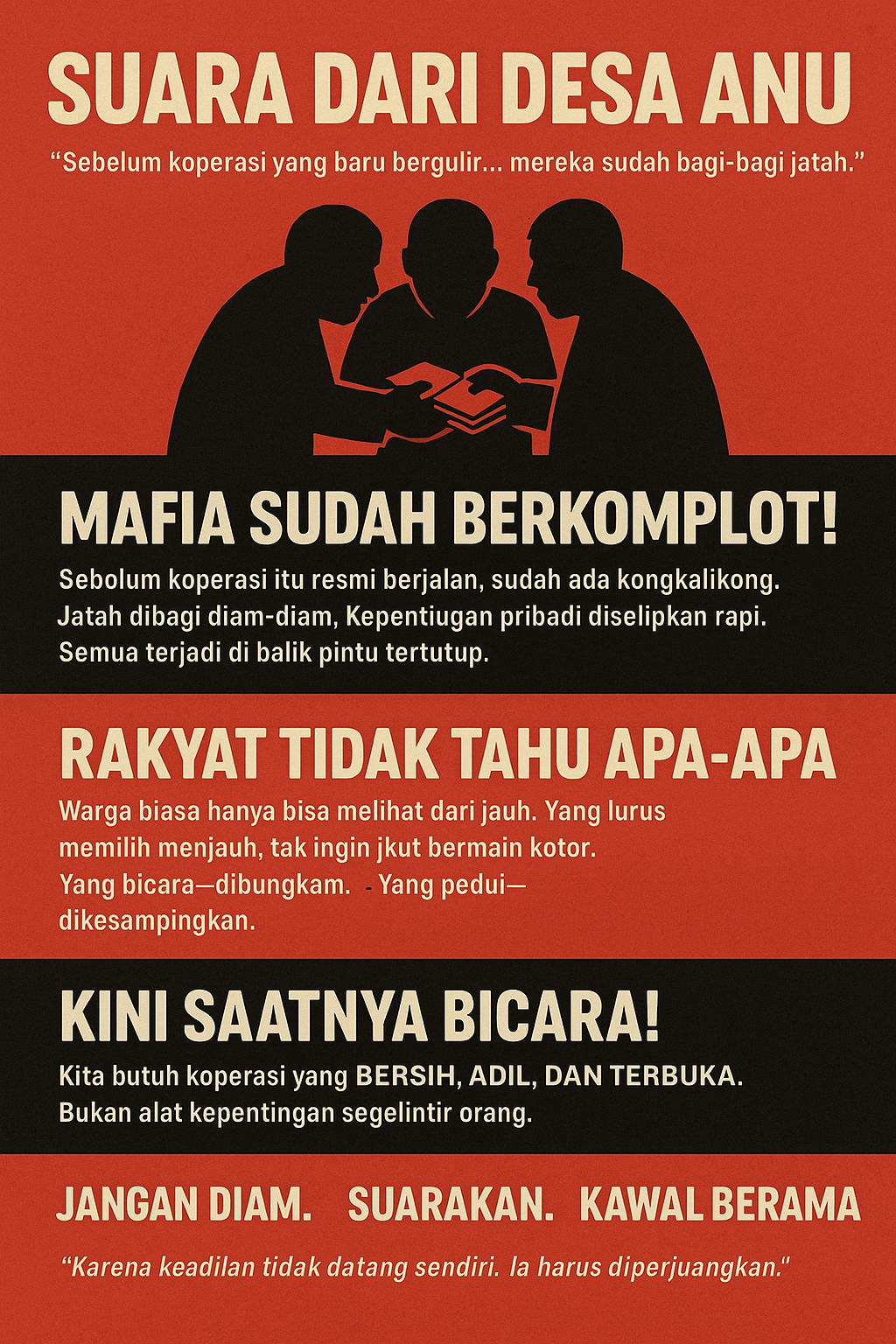

"Koperasi dan Komplotan": Ketika Ajaran Jawa Dilupakan

17 Jul 2025 01:08

Dahana Murwakala: Kawula Angkat Sabda — Tafsir Kosmologis dan Kebudayaan

13 Jul 2025 07:10

Opak Gambir Khas Kediri: Cita Rasa Tradisional yang Melegenda

09 Jul 2025 00:50

Revolusi Sudah Usang, Mari Kita Ikhlas dan Lembur!

08 Jul 2025 01:16

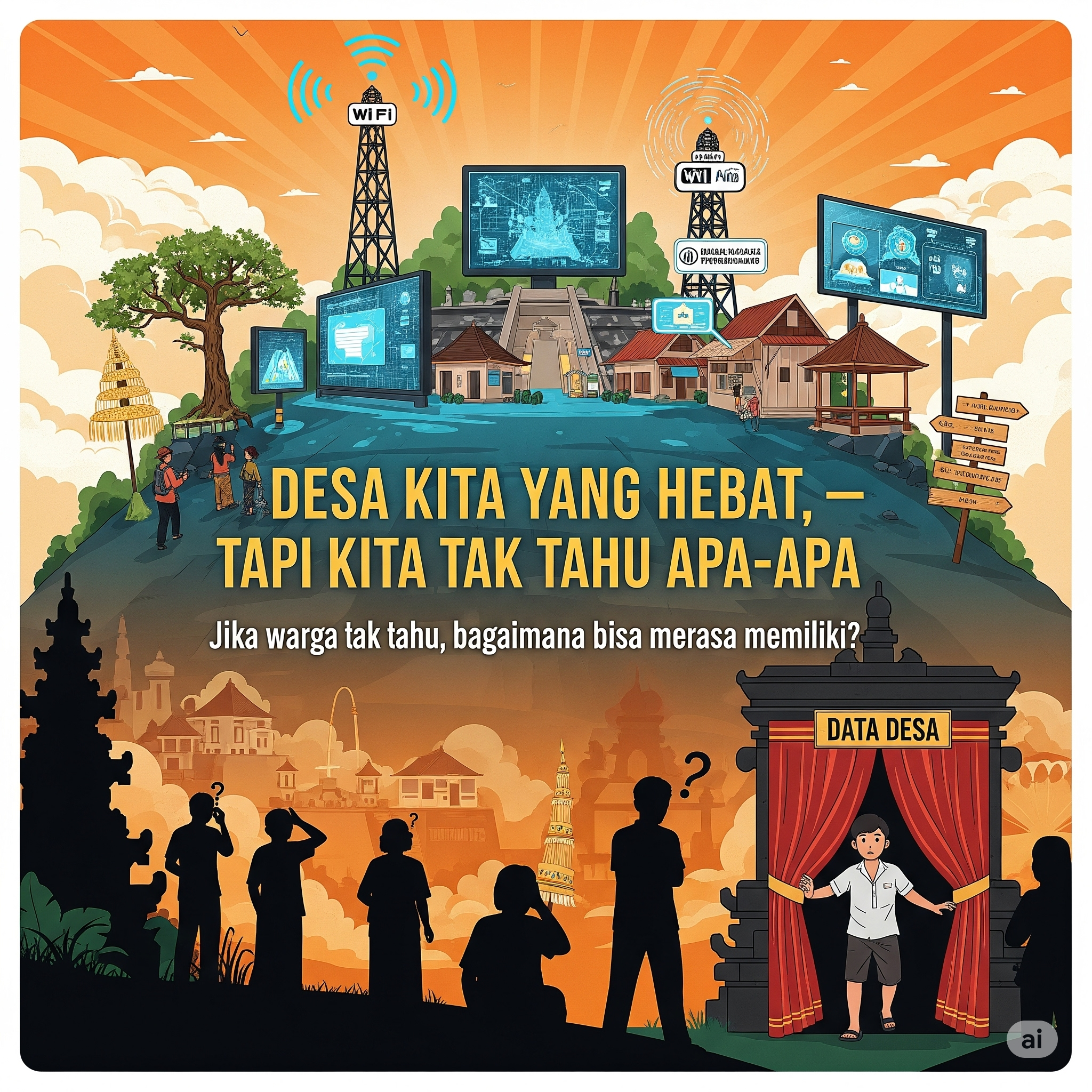

Desa Kita yang Hebat, Tapi Kita Tak Tahu Apa-Apa

01 Jul 2025 03:21

Aku Diam, Mbah: Menanti Tamparan untuk Bangkitnya Desa

15 Jun 2025 01:15

KITA MASIH NYAMAN MENIKMATI DUNIA GELAP

13 Jun 2025 10:20